FC加盟前に確認すべき3つの数字──「定着率」を無視する経営は崩壊する

この記事では、フィットネスジム経営におけるチャーンレート(退会率)の重要性について解説します。SaaS業界との比較を通じて、なぜ「継続こそが収益の鍵」なのかを論理的に示し、加盟前に確認すべき3つの視点を紹介します。

フィットネスジム経営において最も語られにくい指標、それがチャーンレートである。「チャーンレート」とは、ある一定期間内にどれだけの会員が退会したかを示す数値だ。言い換えれば「定着率」「継続率」「退会率」とほぼ同義であり、要は“どれだけの人が辞めていくか”を測るものに過ぎない。だが、その“過ぎない”指標こそが、ビジネスの命綱だったりする。

会員制ビジネスであるにもかかわらず、「定着率」「継続率」「退会率」への関心は驚くほど低い。多額のコストをかけて綺麗に作り込まれた内装、奇をてらうような設備、トレンドを追い続ける業態、有名インフルエンサーを起用した広告──いずれも集客には貢献するかもしれないが、その後の「顧客の離脱」にまで視線が届いているケースは少ない。

一方、SaaS業界では早くからチャーンレートの重要性に気づき、THE MODELという営業の分業体制を導入することで、顧客との関係を「売ってから始まる」ものとして設計してきた。SaaSとは、ソフトウェアを製品として売り切るのではなく、クラウド上で提供し、月額や年額で利用してもらう形態のサービスを指す。たとえば、会計ソフトのfreeeや、営業支援のSalesforce、チャットツールのSlackなどがその代表例だ。ユーザーが継続して使い続けることで、売上が積み上がるストック型のモデルである。

この文脈から、カスタマーサクセスという職種が生まれた。解約を防ぎLTV(顧客生涯価値)を最大化するための最前線である。なぜなら、どれだけ多くの広告費をかけ、商談を重ね、成約に至っても、数ヶ月で解約されてしまえば利益は出ない。むしろ赤字である。

フィットネスジムもまた、ストック型の収益モデルである。であれば、SaaSと同じく「継続こそ命」であるはずだ。にもかかわらず、なぜ多くの経営者は定着率に無頓着なのか。なぜ加盟開発担当者は、集客数ばかりを誇示するのか。これは単なる怠慢ではない。視点の欠如である。

チャーンを軽視するものは、やがて資金繰りに悩み、集客の手段も尽き、退会の波に飲まれて沈むだろう。そうならないために、「退会させない仕組み」こそが最優先で検討されるべきなのだ。

なぜSaaSはチャーンレートを重視するのか

SaaS企業の経営戦略において、チャーンレートは最も重視される指標のひとつだ。顧客がいかに早く解約するか。それは、その企業の持続性を左右する。

たとえば、freeeやSalesforceのような月額課金制サービスは、導入時の売上こそ控えめだが、使い続けてもらえればもらえるほど、利益が蓄積されていく。この構造を支えるのが「THE MODEL」と呼ばれる営業プロセス設計である。

THE MODELとは、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサクセスに至るまで、営業活動を機能ごとに分業し、それぞれにKPIを設計する仕組みだ。詰まる所、属人化を排し、プロセスとして“勝てる営業”を再現可能にするためのフォーマットである。

そしてこの構造の中で、カスタマーサクセスというポジションが、チャーンレート対策の要となる。彼らのミッションは「売って終わり」ではなく、「売ってから始まる」関係性を築くこと。利用者の定着、活用支援、満足度向上──あらゆる指標が、LTV(顧客生涯価値)を最大化するために設計されている。

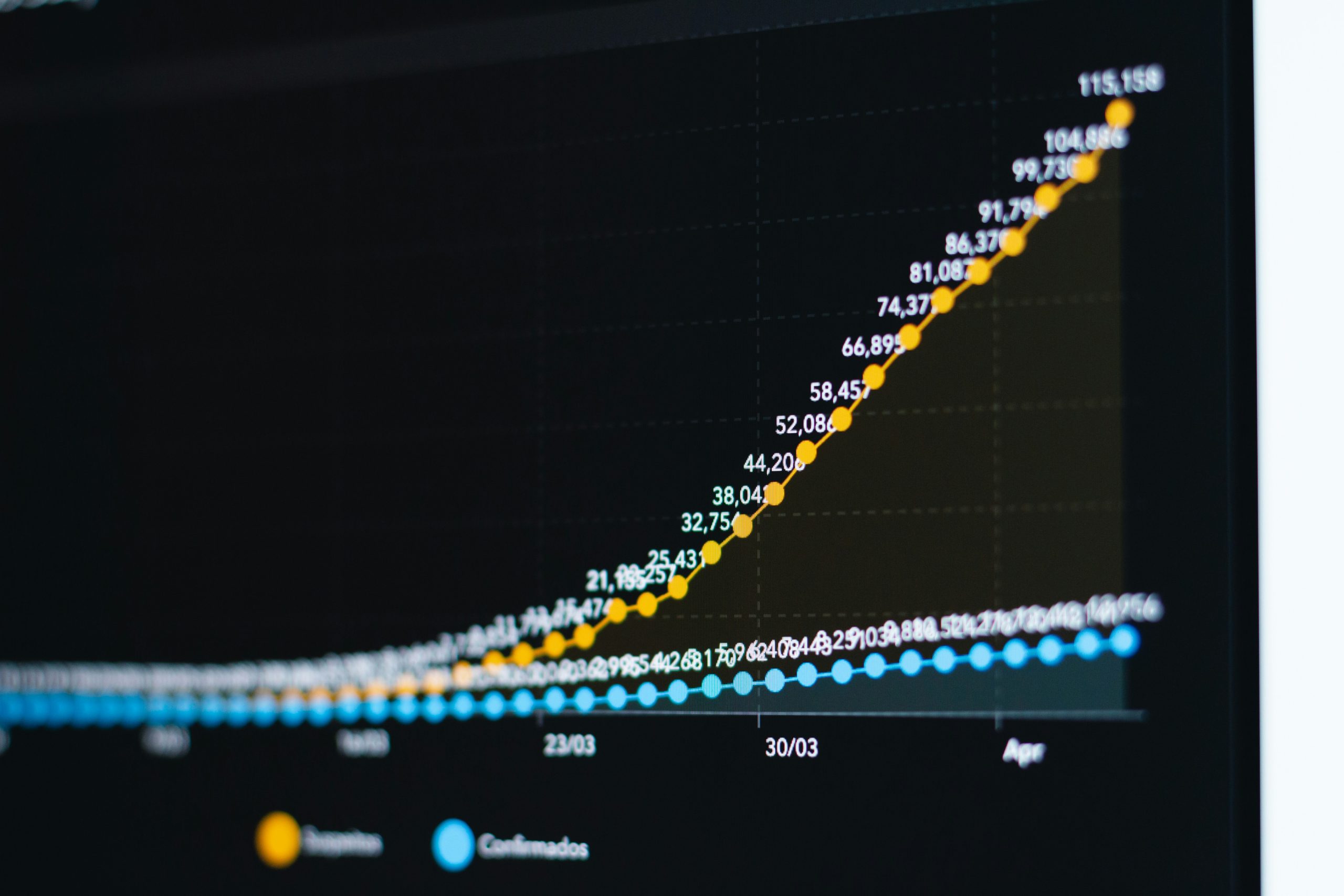

SaaSにおいてチャーンが発生するというのは、単に“ひとり減った”という問題ではない。それは、次回以降に積み上がるはずだった売上の源泉が断たれるということ。さらに言えば、新規獲得のために投下した広告費や営業工数がすべて無駄になるということでもある。

だからこそ、SaaS企業はチャーンレートの上下に一喜一憂する。経営会議でも、投資家説明会でも、IR資料でも、この指標が真っ先に取り上げられる。チャーンは単なる数字ではなく、「事業の健全性そのもの」なのだ。

フィットネスジムにおける“穴の空いたバケツ”構造

フィットネスジムにおいても、収益の基本構造はSaaSと同じくストック型である。つまり、いかに多くの人に「継続して通ってもらうか」がすべてなのだ。にもかかわらず、ジム業界ではこの原理が軽視されている。

華やかなオープニングキャンペーン。広告で訴求されるのは「今なら初月無料」「SNSで話題の最新マシン完備」などの集客施策ばかりだ。だが、本当に重要なのは「どれだけ退会されていないか」である。入会者数を誇るPRは、定着率や継続率の不明瞭さを覆い隠す煙幕になっている。

実際、ジムに通った経験のある人であれば思い当たる節があるだろう。半年後、あなたの隣にいた会員は何割残っていただろうか。ある調査では、入会直後の来館頻度がその後の継続率を予測するという。つまり、入った直後から通わなければ、そのまま退会する確率が高いということである。

この状況を「穴の空いたバケツ」と例えると分かりやすい。いくら広告費という名の“水”を注ぎ続けても、バケツの底が抜けていれば、売上は溜まらない。むしろその“注ぎ続ける”コストの分だけ、事業はじわじわと赤字に傾いていく。

そして厄介なのは、多くのFC本部がこの“穴”について語らないことである。加盟開発担当者のセールストークでは、「入会数」や「成約率」は出てくるが、「退会率」「平均継続月数」といった指標にはあまり触れられていない。なぜか?──語ると都合が悪いからである。

業界全体が、入会促進に偏ったまま退会防止を後回しにしている。この歪な構造が、収益性を蝕んでいるのだ。

加盟検討時にチェックすべき3つの視点

フィットネスジムのフランチャイズに参入する際、多くの事業者が注目するのは「初期費用」「立地」「ブランド認知度」だ。もちろん重要である。だが、それだけでは足りない。むしろ本質は別の場所にある。

それは、「このブランドは退会されにくい設計になっているか?」という問いだ。以下、検討時に確認すべき3つのポイントを挙げる。

継続率・退会率の開示はあるか?

まず確認すべきは、FC本部が会員の継続率や退会率を開示しているかどうかだ。定量データの公開がないブランドは、その数値に自信がない、あるいは見せられない理由があると考えるのが妥当である。

特に平均継続月数や、会員LTV(顧客生涯価値)の算出ロジックが説明できる本部は信用に値する。逆に「うちは皆さん満足されています」といった抽象的な説明しか出てこない場合は、黄色信号と見ていい。

定着率を高める具体的な仕組みがあるか?

リテンション施策は、「あるか、ないか」ではなく、「どの程度まで具体的に設計され、実際に成果を上げているか」が問われるべきである。

たとえば、以下のような取り組みが代表例だ。

- アプリ連動による来館促進通知

- 初期来館頻度の低い会員に対するアラートと自動フォロー体制

- コミュニティ形成を促す定期イベント

- リカバリー設備や託児所、カフェといった“滞在型”設計

- トレーニングを生活提案に昇華するライフスタイル型ジム設計

だが、こうした「しかけ」がどれほど立派でも、それが機能しているかどうかは、数値で判断されなければ意味がない。施策導入前後の継続率の推移や、来館頻度の変化、アプリ利用率と継続月数の相関など、裏付けとなるKPIが提示されているかどうか。これが、実効性のあるブランドかどうかを見極める基準になる。

“仕組みがある”という説明は、もはや最低限の条件にすぎない。“その仕組みが機能している”ことを証明できなければ、判断の材料にはならない。

カスタマーサクセス発想があるか?

最終的な見極めポイントは、FC本部に「カスタマーサクセス」という思想が根づいているかどうかだ。つらつらと業界が抱える負の側面を綴ってきたが、「売ってからが始まり」という発想を持つ本部もまた存在している。そしてその発想は、会員の定着だけでなく、加盟者とFC本部の関係性にも現れる。本部がデータをどう扱い、課題をどう改善しようとしているか。その姿勢が、すでにカスタマーサクセスを実践しているかどうかの判断材料になる。

まとめ

フィットネスジム経営において、チャーンレート──つまり「どれだけ退会が発生しているか」という指標は、いまだ業界内で軽視されている。だが、それこそが最大の誤りである。

SaaS業界では、「顧客が継続するかどうか」が売上の持続性と直結するという前提のもと、カスタマーサクセスという職種までを制度化し、THE MODELという分業体制によって組織設計までを最適化してきた。一方、フィットネス業界では、FC本部による集客偏重のセールストークがいまだ横行し、加盟希望者は「初月無料キャンペーン」や「SNSのバズり具合」ばかりに目を奪われがちだ。

だが、実際の収益構造を見れば明らかである。広告費で集めた会員が半年後に全員いなくなっていたとしたら──それは“成約”ではなく“浪費”だ。目を向けるべきは、「どれだけの人が通い続けてくれるか」である。

だからこそ、これからFC加盟を検討する経営者には、次の視点が求められる。

・退会率や平均継続月数が数値として示されているか

・定着を支える仕組みが実際に成果を出しているか

・カスタマーサクセスという発想が本部にあるか

そのブランドは、「入会させる仕組み」ではなく「通い続けてもらう仕組み」を持っているか。すべての判断は、そこに帰結する。