フィットネスジム5業態を徹底比較|投資判断で失敗しないための経営視点とは

フィットネスに参入するのは、決して「流行に乗る」だけの軽やかな決断ではない。

ジムという施設は、外から見ればどれも似たようなものに見える。だが中身はまるで違う。ハードの規模も、顧客層も、必要な人材も、そして経営者に求められるスタンスすら違う。

どの業態を選ぶか。それは、資金力の問題ではない。人材との向き合い方、自社が持つ資産の性質、そしてどの戦い方であれば継続的に勝ち続けられるかという戦略そのものだ。

その視点を欠いたまま「これが流行っているらしい」「知人が成功したらしい」という理由で業態を選ぶのは、薄氷の上で踊るようなものだ。

本稿では、フィットネス業界における代表的な業態を5つに分類し、主観を交えつつその特性と構造を解剖する。

忘れてならないのは、設備型、人材型、デジタル型…。どのモデルにも共通して言えるのは、ストック型であるということ。

つまり、「いかに会員を定着させるか」という問いこそが、この業界の命綱である。

24時間型ジム(有人)

昨今最も多くのプレイヤーが参入しているのが、24時間型のセルフジム。ANYTIME FITNESSやFIT EASYなど、誰でも一度はその看板を目にしたことがあるはずだ。月額7,000円前後の価格帯で、マシンの使い放題と24時間営業が売り。スタッフは最低限で、広大なスペースとフリーウェイトが象徴的な構成だ。

この業態の強みは「安定的なストックモデル」であること。有人による一定の秩序維持がありながらも、運営コストは抑えやすい。だが、その安定性は同時に「過剰競争」の温床にもなる。スペックや価格、アクセスといった“理性”で比較されるため、会員の流出入は多く、ブランドロイヤルティを築くのは簡単ではない。

そこで各ブランドは、従来のマシンジムに“何か”を足そうとする。シミュレーションゴルフ、バレエ、セルフエステ、ボルタリング、卓球…。それはもはやフィットネスというよりも、“アミューズメント”としての差別化である。

また近年では、初期投資を極限まで抑えたローコスト型の24時間ジムも台頭してきた。シャワーを削り、空調を簡素化し、設備投資を徹底的に最適化。その代わり、月会費は2,980円という“価格破壊”。だが、このモデルが成立する背景には、「ジムに行かない会員」の存在がある。(他業態でも幽霊会員は確実に存在するが、月会費の負担が少ない分、比率が高くなると考えるのが自然である)

つまり、幽霊会員によって支えられるキャッシュフロー。それはストック型の理想と限界の両方を象徴している。

24時間型ジム(無人)

chocoZAPに代表されるこの業態は、フィットネス界の「ミニマリズム」の到達点である。月額2,980円。スタッフ不在。アプリで開錠し、アプリで完結する。

このモデルの強みは、圧倒的なオペレーションコストの低さと、短期間での大量出店のスケーラビリティにある。初期投資も低く、デジタル主導で管理できる。つまり、フランチャイズや投資型ビジネスとしては極めて合理的で、個人事業主でも手が出しやすい。

だが同時に、この業態はフィットネスというより「アプリに紐づく場所貸し」に近い。その結果、起きる問題も想像に難くない。

マシンの故障。空調の停止。清掃の行き届かないトイレ。誰も見ていない場所では、人は自由で、無秩序でもある。

そして何よりの課題は、「人の不在」が継続率に直結していることだ。Z世代のライトユーザーは入会のハードルを下げられても、継続の壁は越えられない。「やり方がわからない」「なんとなく行かなくなる」…その結果、月次退会率が10%を超えるケースは珍しくない。

ストック型であるはずのモデルが、定着しないサブスクになったとき、そのビジネスは単なる「初回無料キャンペーンの無限ループ」となる。これは、ライトな印象以上に難易度の高い領域だ。無人店舗を持つのであれば必ず押さえておかなければならないポイントはいくつか挙げられるが、とにかく会員の動線イメージを極限まで高め、気の利いた環境を構築しなければ至る所にストレス要因の地雷が転がる格好となる。

バジェット型ジム(専門特化)

b-monster、オレンジセオリー、Feelcycle。名前を聞くだけで、汗の匂いと照明の色まで脳裏に浮かぶ人もいるかもしれない。これが、バジェット型ジム、あるいは“専門スタジオ業態”と呼ばれるカテゴリだ。

特徴は明確だ。「何でもある」ではなく、「これしかない」を徹底する。格闘系、サーキット、暗闇バイク、グループピラティスなど、ジャンルの特化と世界観の設計が売り。参加者はレッスンという形で時間を予約し、インストラクターと空間を共有する。

このモデルの最大の魅力は、コミュニティと熱狂である。

Z世代の8割がグループワークアウトを好み、そこに“つながり”と“推しインストラクター”を見出している。つまり、人が人を呼ぶ構造が、ストック型ビジネスの粘着性を高めるということだ。

だが裏を返せば、それは人に依存するモデルでもある。インストラクターの人気次第で売上は変動し、マニュアルだけでは再現性が担保できない。「タレント性が商品」であるがゆえに、離職や独立が店舗運営に直撃する。ここにフランチャイズ展開の壁がある。

また、都心一等地でなければ成立しにくいモデルでもある。郊外では集客が難しく、結果として高コスト体質を強いられる。

低リスクに見えて、意外に高コンテクストな事業。それがバジェット型ジムの正体だ。

パーソナルジム

フィットネス業界における最小投資・最大LTV(顧客生涯価値)モデル。それがパーソナルジムである。数百万円単位の初期投資で開業でき、かつ客単価は高い。資料でも、パーソナルトレーニングは今後消費者がより多くの金をかける分野の一つとされ、スモールグループや30〜40代女性を中心に人気が広がっている。

その要因は明快で、「効果が実感しやすいから」である。人は成果を感じたときに続ける。マンツーマンの指導、個別最適化されたメニュー、目標に沿ったフィードバック――これらの要素が継続率を押し上げる。

資料によれば、個人対応とオンボーディング設計が初期定着率に直結するという分析もある。

だがこの業態の最大の問題は、人材依存度である。トレーナーは、運動指導・接客・マナー・コミュニケーション…あらゆるスキルが求められる“総合格闘家”であり、即戦力がいなければ教育にコストがかかる。しかも、ようやく一人前になった頃には、独立して顧客を持っていかれるリスクが潜んでいる。

さらに注意すべきは、事故リスクだ。国民生活センターによると、パーソナルトレーニング中の健康被害は増加傾向にあり、被害者の大多数は女性、特に40代に集中している。安全管理を怠れば、ストックどころか炎上要因にすらなりうる。

「人」が最大の武器であり、「人」が最大のリスク。

それを受け入れられるかどうかが、この業態に手を出すか否かの分水嶺である。

総合型フィットネスクラブ

かつて「フィットネス」といえば、この形態を指した。ジム、スタジオ、プール、温浴設備。全てを内包し、スタッフも常駐。コナミスポーツクラブ、セントラルスポーツ、TIPNESS、ルネサンス――これらの企業が日本のフィットネス黎明期を牽引したのは間違いない。

価格帯は月額6,490円〜13,200円と幅があり、施設の充実度を加味すれば“高くはない”。だがその実、平均的な会員の約50〜70%が50歳以上、特に60代以上の構成比が増加している。若年層が「ジムはサブスク」であると捉える一方で、この業態は“通う場所”としての情緒的価値に依存している。

このモデルの強みは、定着率の高さにある。温浴施設やスタジオが「日常の一部」となることで、生活習慣に溶け込む。さらに、ノルウェーの調査では“楽しさ”“自己効力感”“ソーシャルサポート”が継続の鍵になるとされ、高齢会員にとってはまさに“居場所”として機能している。

だが2020年、パンデミックがこの前提を壊した。

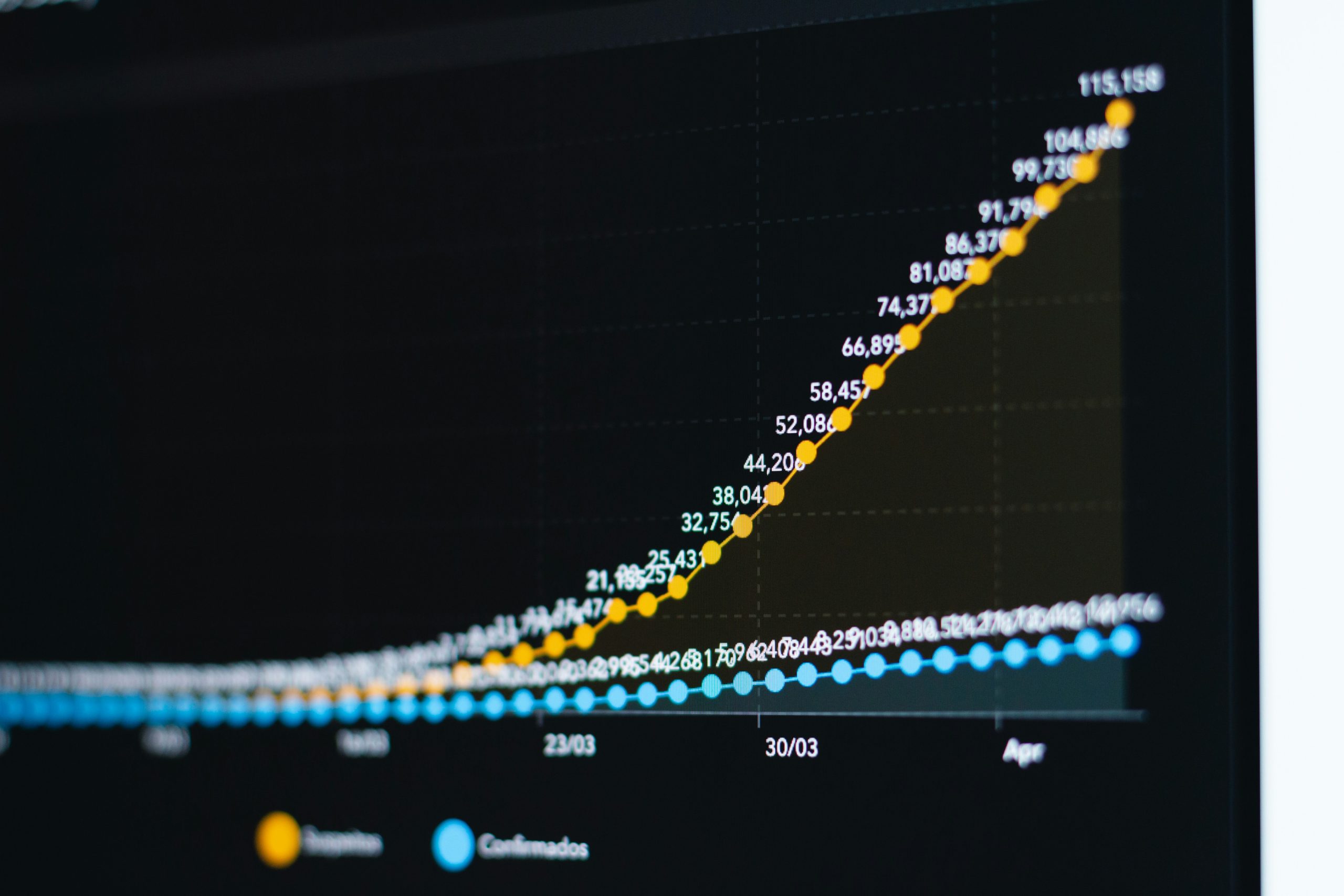

株式会社クラブビジネスジャパンが発行している「日本のフィットネスクラブ業界のトレンド2025年版」によると、既存クラブの在籍会員数がピーク(2019年)から2〜3割減少し、回復していないというデータが示されている。閉店・統合が相次ぎ、2024年だけでも53施設が撤退。高齢層の外出控えと感染リスクへの懸念が、そのままビジネスモデルを揺るがした。

さらに、燃料費・水道光熱費の高騰、人件費の上昇。利益率は低く、いわば“重たいモデル”である。資料にも、「経常利益率は年次によって大きく変動」と記載がある。だからこそ、総合型フィットネスクラブ各社は小型業態の開発や24時間型へのシフトを模索している。

総合型フィットネスクラブは、歴史とともに成熟した“完成された業態”である。しかし、完成されたがゆえに柔軟性に欠け、変化に対応しづらいという側面もある。

この業態を選ぶなら、求めるべきは「成長」ではなく「安定」。そして、スタッフの接客力と会員のコミュニティ意識が売上の源泉であるという自覚が必要だ。

人、空間、習慣。それらすべてを設計できて、はじめてこのモデルは機能する。

まとめ

フィットネス業界には、実に多様な業態が存在する。

24時間型の有人・無人ジム。特化型のスタジオ業態。パーソナル重視の小規模モデル。そして、すべてを内包する総合型クラブ。

一見すると横並びの選択肢だが、その内実はまるで異なる。

投資規模、ターゲット、オペレーション、必要人材、リスクの種類――。経営判断に必要なファクターは、価格帯やブランド力ではなく、“何を軸に収益が生まれているか”というビジネスモデルの理解にある。

だが、どの業態にも一つだけ共通する本質がある。

それは、すべてが「ストック型」であるということ。

どれだけ入会を促しても、定着しなければ意味がない。

リピートされて初めて、ビジネスとして成立する。

設備で囲い込むか。人で繋ぎ止めるか。価格で惹きつけるか。

そのどれを武器にするかは、事業者自身の持つリソースと戦略次第だ。

他人の成功事例に惑わされず、自分が「勝てる土俵」を見極めること。

それこそが、フィットネス業態選定における最も重要な視点である。