24時間ジムの会員数は何人が妥当か?『坪効率』で利益構造を見抜く方法

「会員数○○人突破!」──。意気揚々と掲げるジムを見るたび、少し苦笑いが漏れる。もちろん、多くの人が通っているというのは良いことだ。だが、それがビジネスとして成功している証拠になるかと言えば、話は別である。

フィットネスジムの経営は、単に「人が集まるかどうか」の話ではない。もっと複雑で、もっとシビアだ。必要なのは、どれだけの資本を使って、どれだけの人数を、どれだけの面積で、どれだけの単価で継続させ、どれだけの利益を残せるか。その構造を見抜くことこそが、ジム経営という名のゲームに勝つ絶対条件である。

「でも、それって分析が難しそう」「ジムって数字で見てもピンと来ない」という声もあるだろう。安心してほしい。この記事では、実際の大手24時間ジムブランドのデータも紐解きながら、数字の“読み方”を解説していく。大事なのは、見かけではなく構造を見る力だ。

知らないまま始めるのか。理解してから勝負に出るのか。同じフランチャイズでも、その差は大きい。

会員数=成功という幻想を疑え

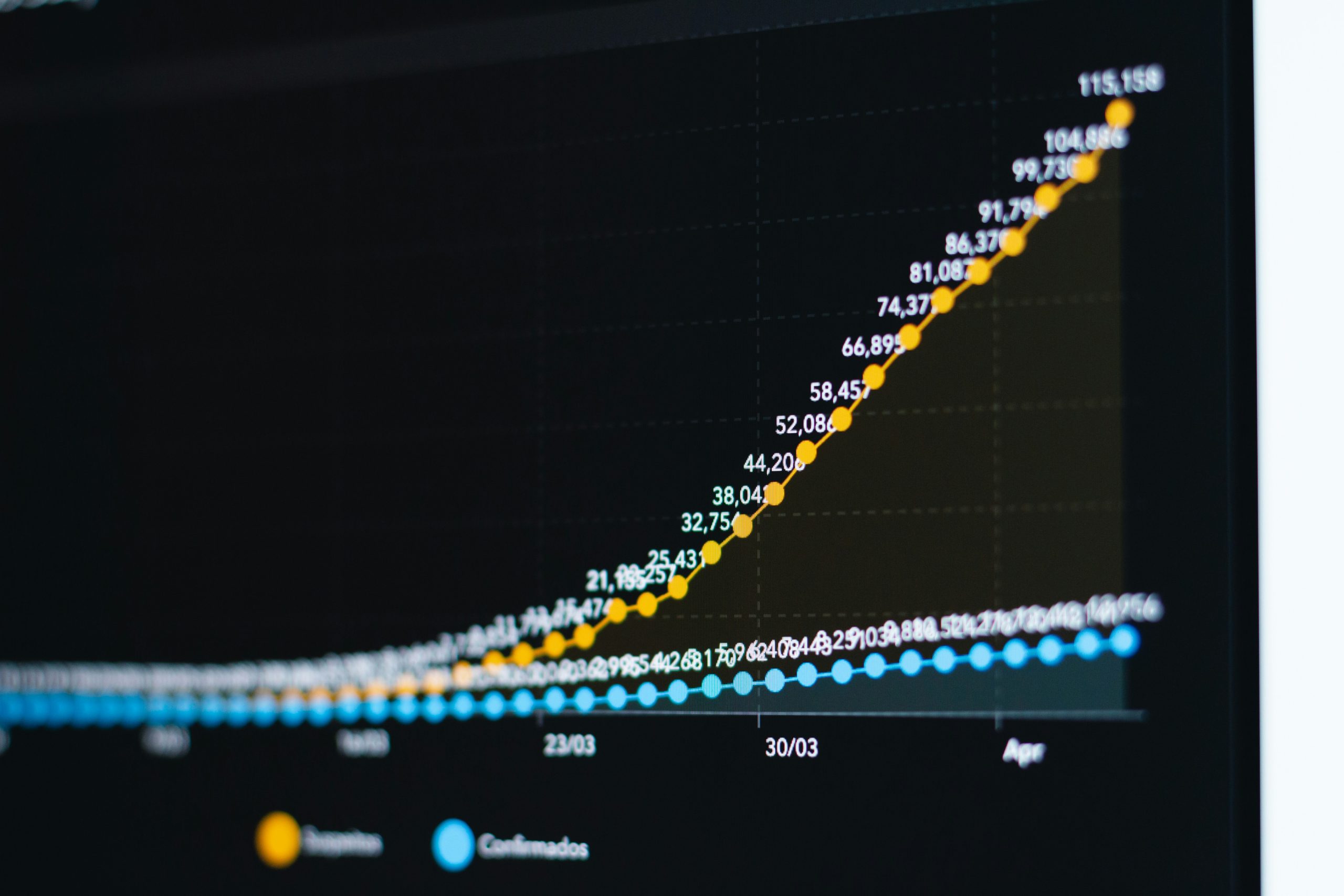

早速実態を見てみよう。業界最大手の一角であるANYTIME FITNESSを展開するFast Fitness JapanのIR資料によれば、2026年度1Q時点における1店舗あたりの平均会員数は約852人である。全国で102万人超の会員を擁する、今や誰もが知るブランドの数字なので、1店舗単位の会員数の相場感がお分かりいただける。

加えて、この「会員数」には落とし穴がある。例えば、どの程度の継続率があるのか、固定費はいくらか、顧客獲得単価はいくらか──。数字の“中身”が見えない限り、それはただの見せ札にすぎない。

さらに皮肉な話だが、筆者が知る限り、会員数が数千人を誇る店舗が、実は「利益ベースでは他店舗に劣っている」という事例もある。数字に酔ってはならない。問題は、その数字が利益につながっているかどうかである。

坪あたりの会員数と利益構造の関係

ジム経営の成否を分ける鍵は、「坪あたり」にある。面積あたりの会員数、売上、利益。いずれも“効率”という視点で再構築しなければ、見かけ倒しのビジネスに終わる。

まず「坪あたりの会員数」。これは、そのジムがどれだけの空間効率で顧客を抱えられているかを示す。狭すぎれば混雑により退会を招き、広すぎれば空間が死に、家賃だけがかさむ。会員数850人という業界平均も、仮に200坪の箱なら「坪あたり約4.25人」になるし、100坪なら「坪あたり約8.5人」になる。この数字が意味するのは、快適さと収益性の絶妙なバランスである。

次に「坪あたりの固定費」と「坪あたりのEBITDA」。これは売上から必要経費を差し引いた利益を、面積ベースで見るという考え方だ。Fast Fitness JapanのIRによれば、1Q時点でのEBITDAは11.5億円、EBITDAマージンは23.5%。これは、全国規模の運営効率が高いことを示しているが、個店レベルでも一定応用できる指標だ。

つまり、ただ人を集めるのではない。集めた人を、いかに効率よく、いかに継続的に、利益に変換できるか。それを空間とコストの両面から可視化したのが、「坪効率」という考え方である。

初期投資を回収するシミュレーション力

フィットネスジムは、飲食店や物販と比べて初期投資が高額になりがちだ。マシン一式の導入、内装工事、セキュリティ設備、さらには広告やスタッフ採用に至るまで、ざっと数千万円〜1億円規模の出費を要する。これを「感覚」で回収できると思った時点で、勝負は半分終わっている。

Fast Fitness Japanの中期経営計画では、直営・FC含めて96億円の投資を予定している。もちろん、これは大手の話だ。しかしこの中に「新店出店」「改装」「プロモーション」「海外展開」などが含まれており、1店舗単位に落とし込めば、少なくとも数千万円単位の回収計画が求められることは明白である。

ここで必要なのが、数字に裏打ちされたシミュレーション力だ。例えば──

・客単価7,000円

・会員数900人

・退会率5%/月

・人件費30万円/月

・賃料80万円/月

こうした前提をもとに、毎月の収支をシビアに見積もり、「何ヶ月で初期投資を回収できるのか」を逆算する。これができなければ、投資額はただの“夢の代金”に終わる。

「利益が出るか」ではない。「いつ、どの数字で、どうやって回収するか」まで見えるかどうか。そこが、経営者としての腕の見せどころである。

コンテンツてんこ盛りのジムは利益を生み続けるのか?

巨大スクリーンに囲まれたバーチャルスタジオ。サウナ、酸素ルーム、カフェラウンジ、さらには最新のAIフィットネス診断まで──まるで“健康テーマパーク”のようなジムが出店を加速しているように思う。初めて見たときは、筆者もその世界観に圧倒された。だが、冷静に考えてほしい。果たしてそれは、本当に利益を生む構造になっているのだろうか?

この種の業態は、確かに話題性がある。SNSでの拡散力も強く、差別化という点では極めて有効だ。だがその一方で、初期投資額は跳ね上がり、施設の維持コストや人件費も膨らむ。結果、一定の会員数を維持していたとしても、利益率が極端に下がるリスクがある。

我々の直営店でも、こうしたコンセプトに対しては一定の距離を置いている。というのも、見た目や機能性を増やすほど、事業は“エンタメ化”し、再現性と収益性のバランスが崩れるからだ。実際、内装も設備もシンプルながら、継続率・単価・人件費の設計が優れた店舗は確かに存在する。見た目のポップさ、華やかさではなく、数字で圧勝する、そんな店舗である。

ジム経営の本質は、「来たくなる」以上に「通い続けられるかどうか」、そして「通わせながら利益が出るかどうか」にある。多機能・多設備は、維持できて初めて意味がある。構造を無視した見栄えは、長期的には自らの首を絞める結果になりかねない。

まとめ

フィットネスジムの経営を、会員数という表層の指標だけで語ることはできない。むしろ、その数字の裏にある「構造」こそが、フランチャイズの成否を決定づける。

筆者自身も、日々店舗運営に向き合う中で痛感するのは、「派手さ」「奇抜さ」「真新しさ」に無闇に目を奪われた瞬間に視点が鈍るということだ。我々が戦っているステージはあくまでもフィットネスであり、常に軸足を置いておく必要があるということ。そしてジム経営とは、単純な数の勝負ではない。限られた資源──人・時間・資本──をどう最適化し、持続的な利益構造を築くかという、極めて緻密なゲームである。

必要なのは、「最小の資本と人で最大の利益をあげる」ための戦略だ。そのためには、客単価、面積、賃料、人件費、退会率、継続率、顧客獲得単価……すべてを冷静に並べ、シミュレーションを重ね、数字に基づいた意思決定を下すことが求められる。

そして何より、「その場所で勝てるかどうか」を判断するのは、理想でも情熱でもない。数字である。

ジム経営の数字に関連して、必ず確認しておくべき3つの数字を紹介している記事があるので、本記事の補足として読了されたい。